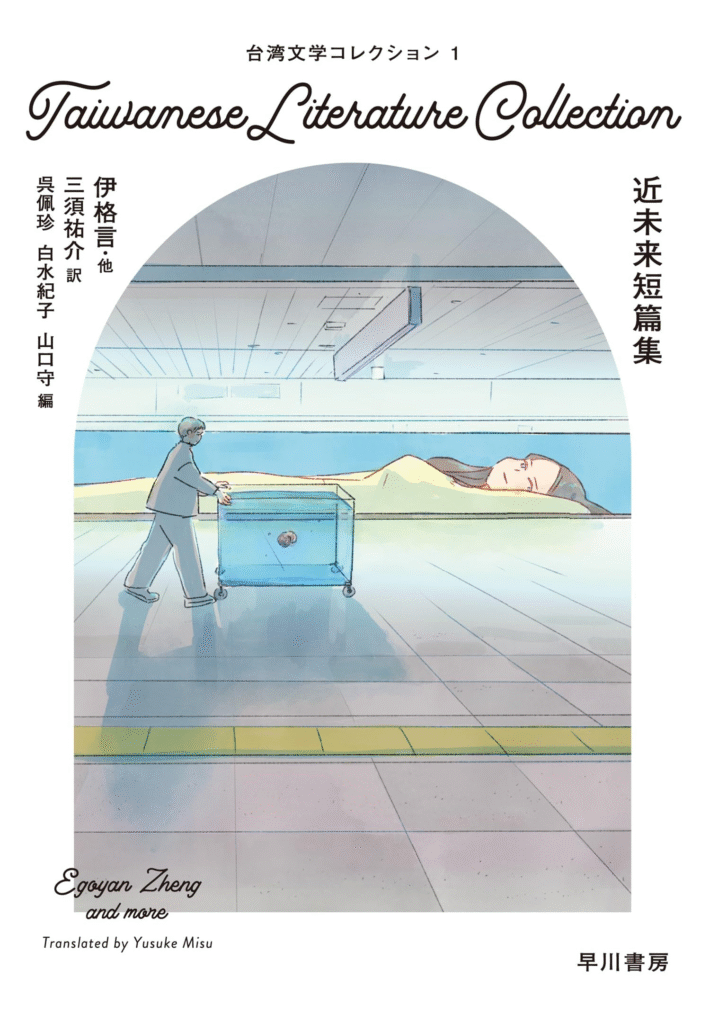

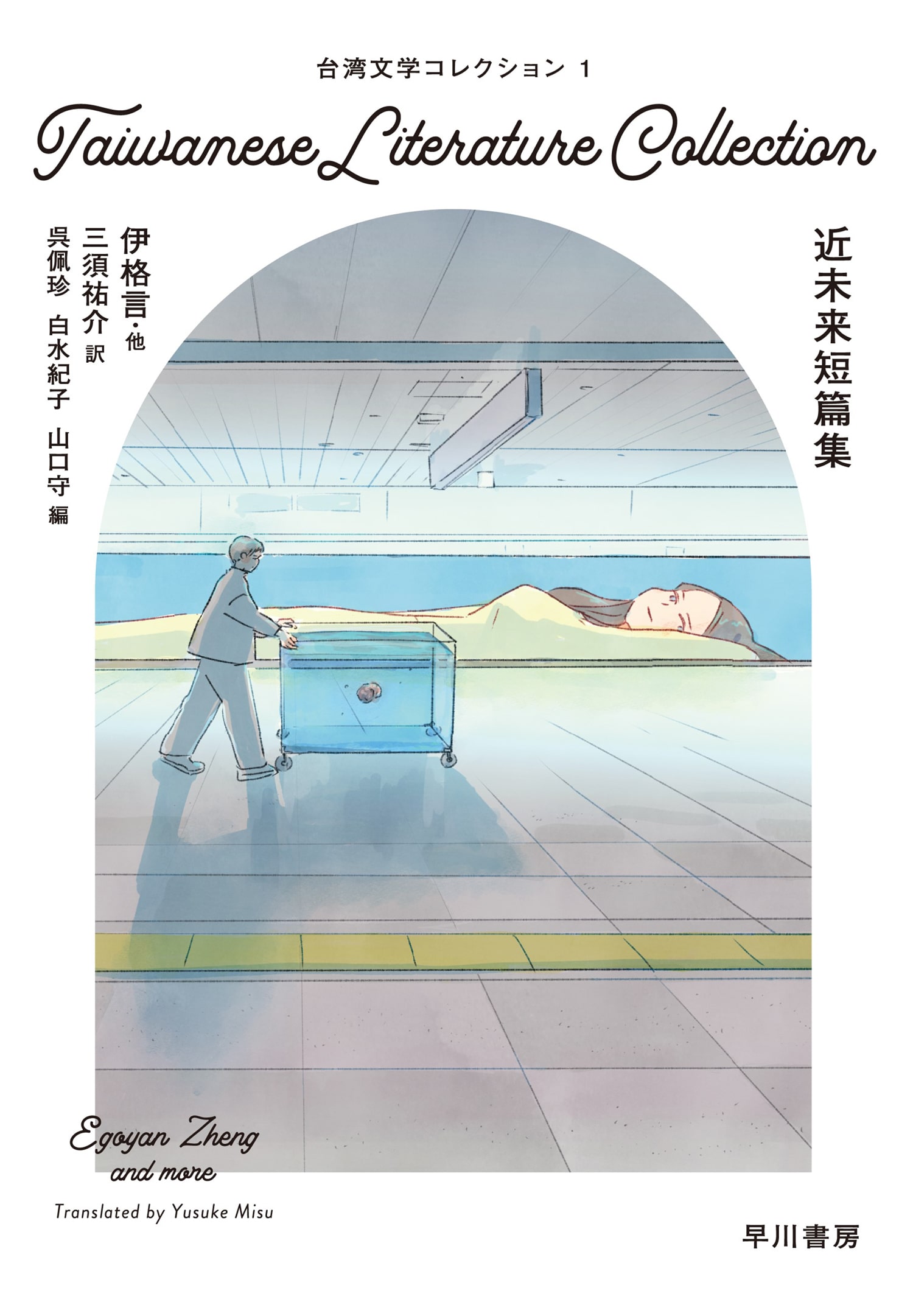

台湾のSF短編8篇が収録されている。

著者は世代等は様々だが、基本的に比較的新しい作品ばかりだ。

むかし台湾旅行に行く際に事前に台湾の小説を集中的に読んだことがあったのだが、その際に感じたのは、台湾という国の歴史やアイデンティティにまつわるものが多いということだった。

日本統治化から中国の国民党政府への権力の移行、そして多様な民族・文化。そういった台湾という国を成り立たせている要素自体が文学のテーマになっている。歴史ものっぽい作品だけではなく、現代を舞台にしたものでも概ねそういう作品が多かったように思う。たまたまそういうのばっか読んでたのか、そういうのを選んで翻訳されていたのか、それとも実際に台湾の文学にはそういう傾向があるのか、詳しいことはわからないけれども。

ところが今回このアンソロジーに収録されている作品は、少なくとも表面的にストレートにそういったモチーフを扱ったものは見当たらない。

ざっと紹介すると、まずは最初に入っている「去年アルバーで」。これは仮想空間でのできごとをあれこれと記したドタバタ的なコメディで、右脳と左脳の言い合いや男性器と女性器の対話が表で示されたりしてバカバカしくて良い。

「USBの恋人」には、愛人である社長とのセックスのデータを記録し保管している女性が登場。

「雲を運ぶ」には他人の脳に「ログイン」して感情を処理する「代理人(エージェント)」の親子が登場する。

介護ロボットの脱走をめぐり、虐待はなかったかなどが調査される「小雅」。

「ホテル・カリフォルニア」ではホテルから出られなくなった主人公がVRに溺れていく。

なるべく外出しないことが推奨されている時代を描いた「2042」では、誰もが脳にチップを埋め、「バーチャル」を使って外出することができるようになっている。

最後に入っている「バーチャルアイドル二階堂雅紀詐欺事件」。

ある時期、バーチャルアイドル「二階堂雅紀」に入れ込みすぎて破滅するという事件が立て続けに起こる。その共通点は、二階堂が出てくる夢を立て続けに見るようになるということ。そしてその夢と現実がシンクロしていくことでハマっていくというものだ。

犯人らしき男女が一度は逮捕されたものの、立件することはできず釈放。事件は迷宮入りした。その事件をたどり、被害者や当時の関係者などに話を聞いて、その事件の真相に迫ろうとする……というもの。

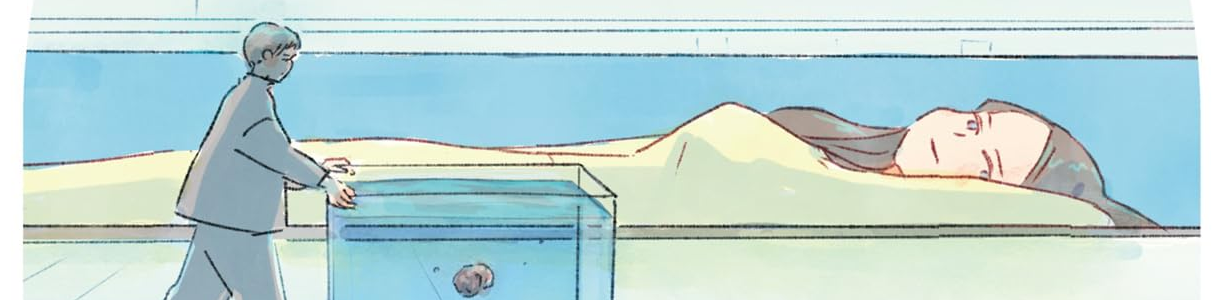

というような感じで仮想空間や精神のデータ化・転送、アンドロイドと人間の区別といったものばかりで、訳者解説のことばを借りるならば「ポスト・ヒューマン」的なテーマが扱われているといえる。

これもまた、現在の台湾SF(ひいては台湾文学)ではこういうのが中心的なトピックになっているのか、はたまたそういうものを意図的にピックアップしたのかは、解説でも触れられていないのでよくわからない。

とはいえ日本のSFアンソロジーなんかを読んでいてもこういうテーマは近年頻出している印象はあるので、何かしら傾向が反映されてはいるんだろう。

面白かったのだが、タイトルが地味でもったいないなと思った。これだけ明確にテーマの立ったアンソロジーなんだから、それが伝わるタイトルにしたほうが良かったんじゃないかな。

コメント