松岡正剛のYouTubeでデザイナーの松田行正と喋っている回が大変おもしろかったのである。

松田行正といえば自身も出版社を立ち上げ、以上に凝った造りの本を年に一冊作っている(そしてその発売に絡めて毎年自分のバンドのライヴをやっている)ということしか知らなかったのだが、せっかくYouTubeも面白かったことだし著書を読んでみようと思った。

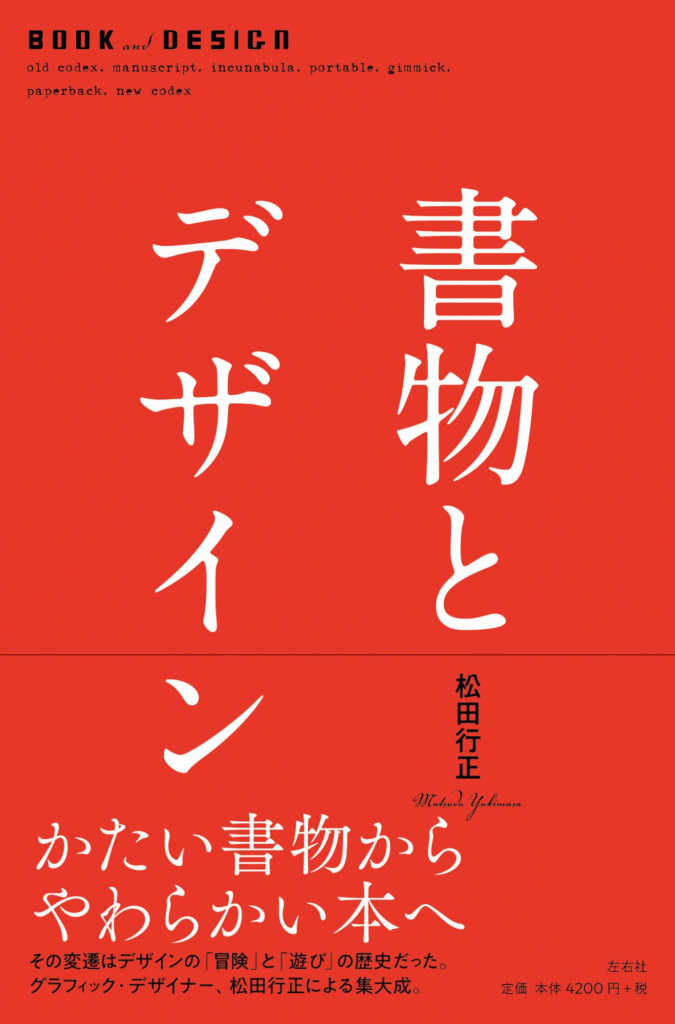

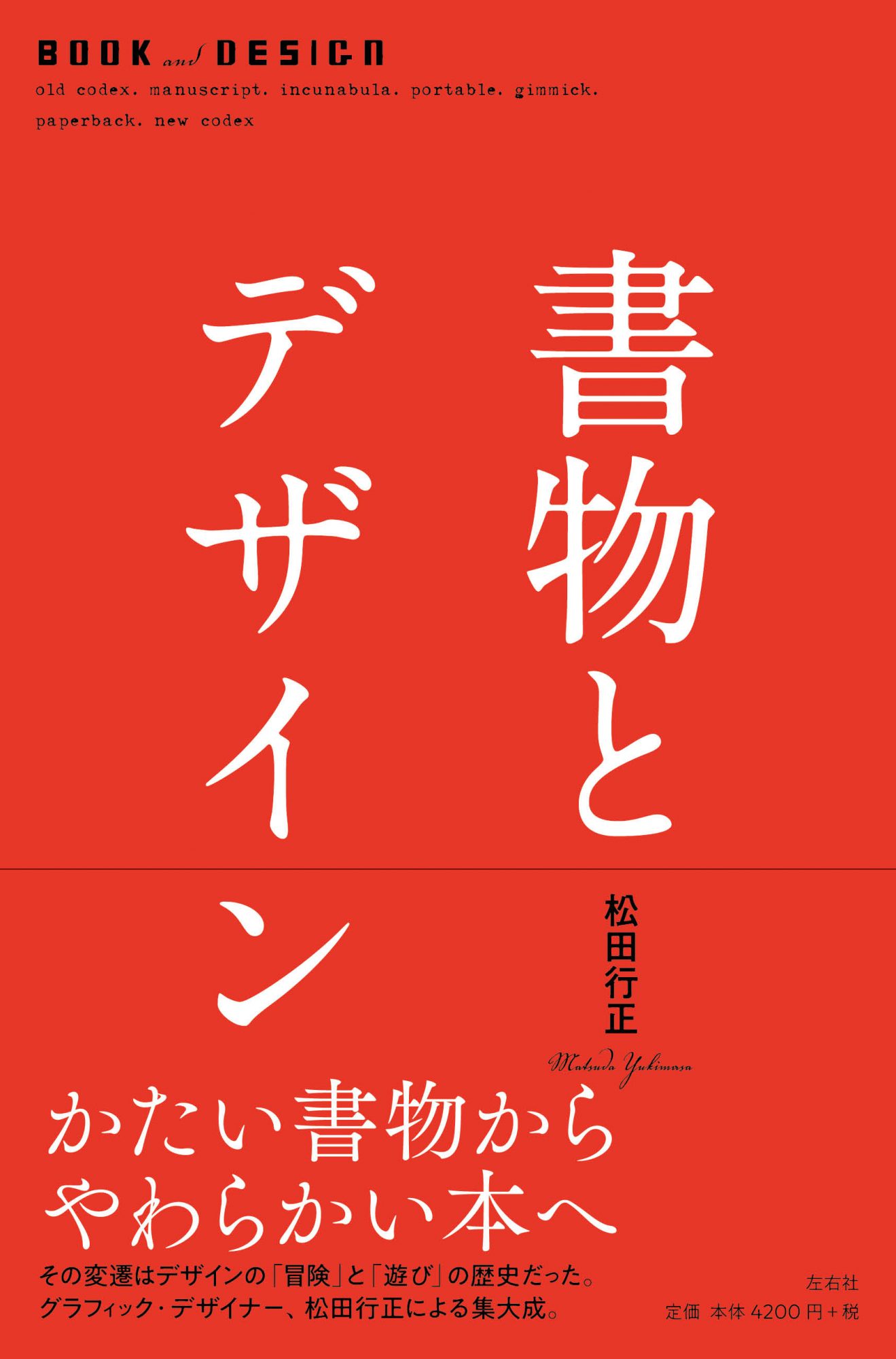

図書館で検索してみると、昨年秋に『書物とデザイン』というタイトルの本が出ている。これはおそらくデザイナーとしての知見を注ぎ込んだ本なのであろうと思い、さっそくリクエストしてみた。

現物を手にした際に分厚いのでびっくりしたのだが、内容もまた思った以上にスケールの大きい本だった。

「本」というものがどのようにできてきたのかということを語りつつ、その背景になるキリスト教をはじめとする精神史を書いている。

章立てはこんな感じ。

はじめに

1 冊子本 八世紀まで

2 写本 九〜一四世紀

3 印刷本 一五世紀

4 小型本 一六〜一七世紀

5 仕掛本 一八〜一九世紀

6 並製本 一九〜二〇世紀

7 冊子本(コデックス) 二〇〜二一世紀

Another History 1 印刷技術の発展とデザイン

Another History 2 焚書史

おわりに

図版引用リスト

参考文献付録:

前表紙 書物(本)の歴史を概観する

後表紙 書物(本)と「聴覚・視覚・触覚」の歴史

ここからもわかるように、羊皮紙の巻物から冊子の形になり、紙が使われるようになり、写本から印刷になり、上製本のあとには並製本が生まれ、みたいな造本の歴史が基本になっている。

細々とカバーがいつできたか、別丁扉がいつできたか、見返しがいつできたかといった本を構成する各部の歴史、写本時代から活版印刷、写植へと移行するフォントの歴史など、めちゃくちゃ豊富な図版や大量のコラムとともに語られていてとにかく情報量が多すぎる。そりゃ分厚くもなるわ。

一方で中国の竹簡など、アジア圏やイスラム圏、における書物の歴史も並行して語られる。

中世にはむしろイスラム圏でギリシャ古典が引き継がれていて、そこからの翻訳という形で西洋に逆輸入されたなんていう話は有名だが、韓国が活字の先進国だったにもかかわらず、秀吉の朝鮮征伐の際に持ち帰られて以降、活字文化が停滞したみたいな話もある。

ウィリアム・モリスなど、時代に逆行することで新しいものが生まれることもあるという話も面白い。

先述したように著者は自分の出版社で凝りに凝った本を作っているのだが、本書も通常の商業出版としてはかなり凝った造りになっている。

まず画像検索してもカバーの色が実物と全然違うので笑う。この特色はモニタでは表現できないのかな。

最終章で最新の造本方としてコデックス装が紹介されているのだが、本書でもコデックス装を採用。そして小口に写真が印刷されてるのだが、これまた本を前から捲るのと後ろから捲るのとで違う写真が現れる仕組み。なお、松田行正はこの手法がたいそうお気に入りで、近年はあらゆる本でこれをやっているという。あげく見返しのところにまで印刷されている。

本書では、本がコンパクトになっていくにしたがって、おもちゃに近づいていったという話をしているのだが、松田氏自身が率先してそれをやっているのだろう。

コメント