先日、分倍河原のマルジナリア書店で、小説家の池谷和浩さんと思考家の佐々木敦さんの対談イベントというのがあったので行ってきた。

前者は佐々木さんが編集する文芸誌「ことばと」の新人賞受賞作家であり、また佐々木さんが渋谷で主宰する「ことばの学校」の第一期生でもある。彼は長年小説を書き、新人賞にも応募してきたが、これまでなかなか通らなかった。

しかし「ことばと」新人賞の次にはマルジナリア書店を運営する〈よはく舎〉より次の本の刊行も決まっており、このイベントはそのプレ発売記念だったというわけだ(厳密に言うとよはく舎よりZINEが刊行されており、続けて次の小説も刊行されるということになっている。そのへんの流れも面白い)。

ちなみに出版業界では出版記念イベントというのは一般的に発売後に行われる。本は売れなければすぐに返品されてしまうので初動が大事なのだから、発売前にプロモーション活動を行うのは本来ならば当たり前なのだが、書店でのイベントを行うことにすると、そもそも対象の本を売ることができなければ書店にとってはメリットがない。

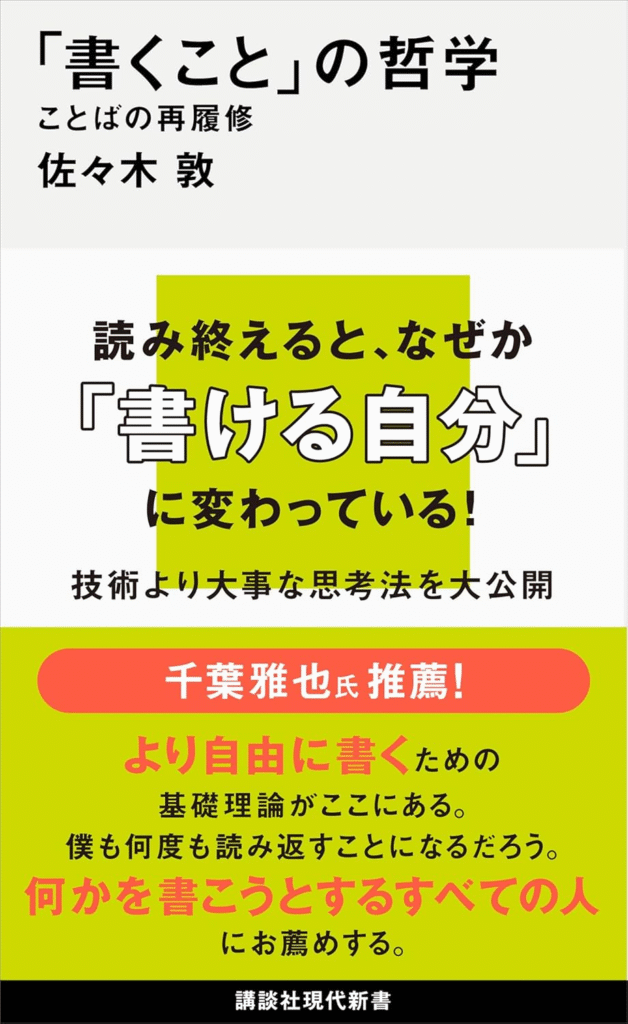

ということで、これは書店を経営する版元だからこそ可能な施策だったわけで、そのへんの話ももっといろいろ考えたいのだが、ともあれ、そのときに同時に発売を記念されていたのが本書である。

本書は佐々木さんが「ことばの学校」でおこなってきた講義の内容が踏まえられている。だからといって「講義録」というわけではない。そもそも「ことばの学校」は数多くの豪華なゲスト講師たちが毎週交代で登壇する形がメインであって、佐々木さんの講義というのは一期の間にそんなに何度も行われるわけではない(はず。ぼくは参加したことないので、伝聞と想像で書いてます)。

ということで、語りおろしっぽい「ですます調」で書かれているが、本書は書き下ろし。とはいえ、これまでに喋った内容が随所で反映されているという形である。

ちなみに池谷によれば、いまの執筆には確実に「ことばの学校」の経験が活きているということなので、少なくとも一人の小説家を世に出している実績はあると言っていいだろう。

さて、そんな本書だが、ノウハウ本というよりは、著者が「書くこと」について考えていること、というのが主体になっている本である。まあそういう意味ではタイトルに偽りはない。

一読して印象に残るのは膨大な引用であり、実質的には「いろんな書き方」の紹介という本である。

そこでしばしば主張されているのは、一文が短くて、論理的に筋道が立っていて、というような一般的に文章読本的なもので「良い」とされるものばかりが良い文章ではないということ。

金井美恵子や蓮實重彦といった長大なセンテンス、岡田利規のダラダラした口語調、さらには保坂和志の意図的に日本語文法からアウトする手法。

もちろん随所にノウハウ的なことも盛り込まれているが、読後感としてはむしろそっちは追加サービスという感じがする。

むかしぼくが担当した『「批評」とは何か』のときから変わらぬ問題意識で書かれている部分も多く、長年の読者からすると「佐々木さんらしいなあ」ということに尽きる一冊でした。

コメント