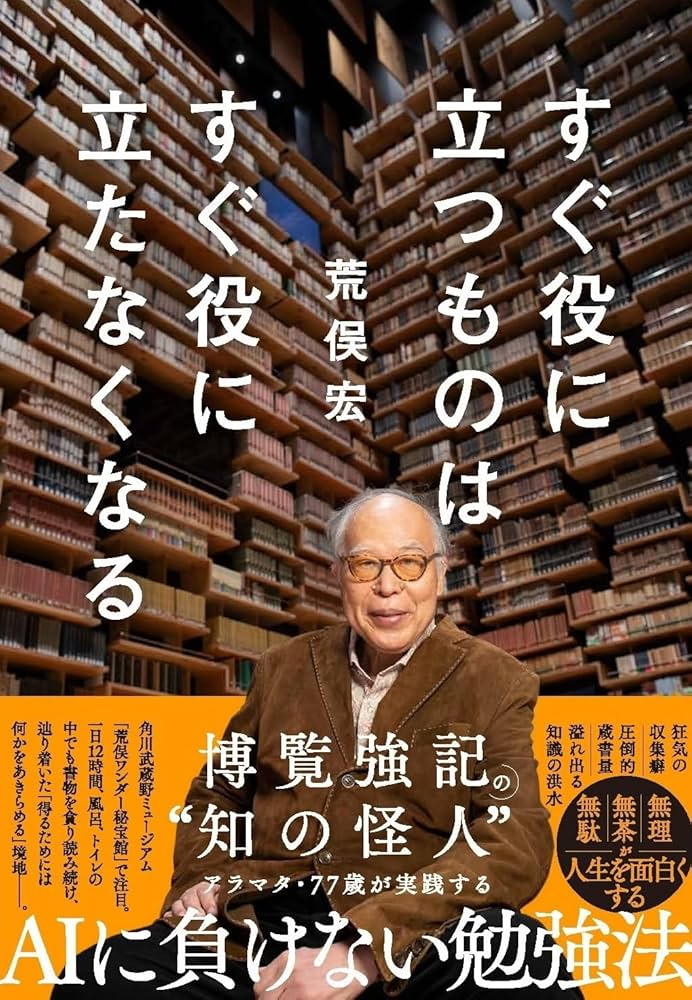

現代の博物学者が好きなことの研究に没頭してきた人生を振り返り、自身の勉強法を指南した本。

まずは自分の好きなものを見つけること。

人気のないもの、役に立たないもの、ニッチなものこそチャンスという発想はとみさわ昭仁さんのコレクションの理念と近いかもしれない。

そして自分の好きなもの、関心のあるものと結びつけることで何でも面白くなる。仕事も同様で、遊びの要素を見つけることで何でも楽しめる。自分が就職した際の話を例に挙げる。そこから関心を広めていく方法としてセレンディピティと結合術(アルス・コンビナトリア)という話なんかも出てくる。

読書についての話がやはり自分には面白い。

カードや大きな紙にキーワードを書き出して線でつないでいくという読書メモ方(高山宏や後藤護さんの作っている「コンポジション」に近いものができる)

あと真似しようと思ったのは、毎日再読する時間を作れという話。

全部読み直す必要はなくて、パラパラめくるだけでもいい。1回全体を読み、その後読んで興味をひいた箇所をまたあとで読み直す。それを繰り返すうちに自分にとってその本の重要なところが絞れていく。

映画ファンで「今日はあの場面だけ見よう」みたいなことをする人がよくいるけど、あれも似たことをしているのかもしれない。

まあ基本的にはノウハウ本というよりはエッセイなので話はあちこちに行く。紀田順一郎が日本語ワープロの開発に携わった話とか、語源・漢字の起源の話、水木しげるの話など。

エッセンスを求める読者には苛立たしいかもしれないが、その寄り道だ大事というのがこの本の主張でもあるので、内容と形式が一致している本であるとも言えるのかもしれない。

すぐ役に立つものはすぐ役に立たなくなる

コメント