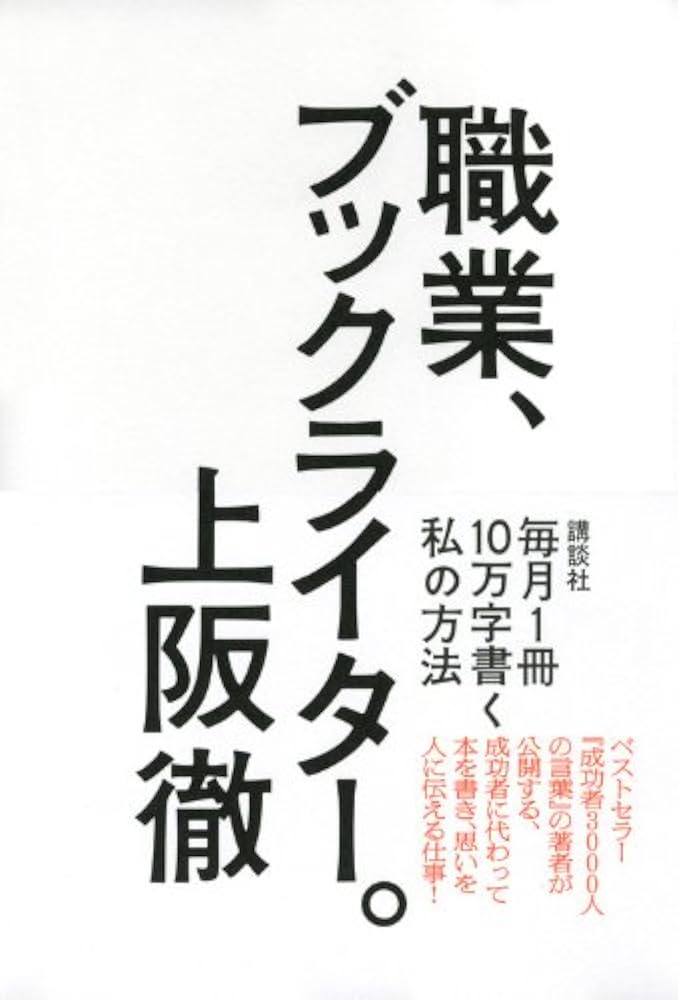

「ブックライター」というのは聞き慣れない職業名かもしれない。

たぶんややネガティヴなイメージも込めて「ゴーストライター」という名称が一般的だろう。有名人とか成功者に話を聞いて、それを文章化して本の形に仕上げるという仕事である。

「ゴーストライター」というのは「自分で書いてない」ということでその本の価値を貶めたいという考え方が背後にあるのだが、むしろ職業としてポジティヴにとらえようという名称が「ブックライター」ということでいいのかな。

「知見を持っているけど文章は得意じゃない人」とか、さらには「本業が忙しい人」というのが世の中には溢れているわけで、本人に代わってその知見を世に出すというのは有意義な仕事だというのはよくわかる。文章が書ける人って実は少ないからね。

ライターの側にとっても、普通に暮らしていたら会う機会もないような人からじっくりと有益な話を聞くことができるというのはとても楽しいという。

「文章が書ける人」と上で書いたが、著者はもともと文章が得意だったわけではないという。大事なのはレトリックやテクニックよりも「素材」。

まず日頃から「相場」を気にするようにしているというのが重要だなと思った。相場というのは別に株式市場とかいうことではなく、いま世の中で流通しているものの平均的な水準みたいな意味だと思っておけばいいだろう。ある分野の本を書こうと思ったときに、いまその分野ではどういう本が書店で並んでいるのかを把握しておくみたいなことだ。相場に合わせるにしろ、そこからはずれてニッチを狙うにしろ、まずは相場感を持っておくこと。

そして下手なブックライターが失敗する原因で一番多いのが、取材の失敗である。取材をしたはいいが内容が薄かったりしていざ本にしようとすると素材が全然足りないというようなことはよくある。

そこで著者はしっかりした「取材コンテ」を作って臨む。インタビューって喋ってるうちに思わぬ話が引き出せることが面白かったりもするんだけど、最初からそれをあてにするのではなく、やはりまずは準備をしっかりしておいて、聞くべきポイントをまとめた上でどの程度脱線を許容するかということだろう。

取材が済んだらその録音を起こす。著者の場合はテープ起こしは版元にやってもらうようだ。起こしたものを紙でもらい、そこにハイライトをつけながらキーワードを抽出し、目次を作っていく。1項目2000字ほどで、50項目くらいというのが一冊の本の目安だ。

テキストデータはもらわないというのがちょっと意外。この著者の場合は話し言葉を活かす場面というのはほとんどなく、話の内容をもとに書き言葉にするのが仕事なので、基本的には全部書き直す。このあたりは「インタビュー記事」と違うとこですね。

目次ができたらまずは一気呵成に書く。執筆期間中はなるべく他の用事は入れず、集中して書きあげる。とりあえず完成度は度外視して書き上げて、それから推敲していく。

仕事のペースとしては月に一冊書いているので、だいたい月内のスケジュールも決まっているそうだ。

本を書くメソッドとしては全体として極めてオーソドックスというか愚直と言ってもいいくらいである。

目次をかっちり作るような本の書き方は書き手によっては好き嫌いはあるかもしれないが、まあそのへんは自分が著者なのではなく、あくまで著者に代わって本という形にするという仕事なので、エゴを挟む余地が少ないんだろう。

あとで気づいたけど、この著者『メモ活』の人なんですね。言われてみれば文章は素材が一番大事、そのためには日頃のメモが物を言う。という考え方は通底するものがある。

コメント